变电站综合自动化分布式通信系统

发布时间:2009-07-29 来源:www.cechina.cn

0 引言

通信在变电站综合自动化中占有非常重要的地位。其内容包括当地开关场的采集控制单元与变电站监控管理层之间的通信,以及变电站当地与远方调度中心之间的通信。变电站自动化系统的结构形式一般有集中式和分层分布式两种。不同的系统结构意味着不同的通信系统组态,它们在通信速度、可靠性和可扩展性方面的指标都有不同。现在的主流是分层分布式[1,2],它的结构一般包括三层。第一层为变电站监控层,承担站内人机接口、监视、管理、控制等任务。第二层为通信管理层,负责对下层就地装置进行通信管理,并与远方调度中心通信。承但着采集、控制和远动职能。它可通过传统的RS-422/485总线、局站中速网络(Lonworks及CAN技术)或高速标准LAN技术通信。虽然RS-485总线通信速度不高,但110 kV及以下电压等级和非枢纽变仍采用这一传统的方式。第三层是就地的模拟量、开关量和脉冲量数据采集、保护和控制操作出口,通常为分布式结构。三层之间靠通信联系。

分层分布式系统的方案有很多种。结合当前国内变电站的实际情况,分别对新建无人值守变电站和旧站改造两种情况提出了设计方案。并着重从通信的角度进行论述。

1 系统组成

1.1 系统总体结构

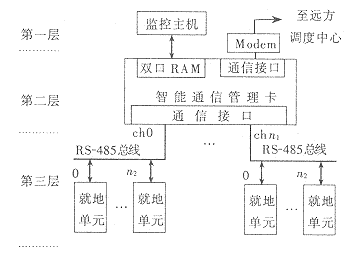

系统结构如图1所示,由监控主机、智能式多端口通信管理卡和若干台就地单元组成。第一层是监控主机,它由通信管理层得到实时数据,承担着人机接口、监视、管理、控制等变电站主控室功能。同时,第一层也可包括远方调度中心[1],它通过长距离通信通道访问第二层。第二层是通信管理卡,它主动访问下层单元,得到各种数据信息,向上一层提供实时数据;并接受上一层的控制命令,转发给下一层执行。它也承担着通信规约解释、转换工作[5],使上一层与下层采集、控制设备型号无关,有利于系统的模块化。第一层、第二层的结构对于新站和旧站改造都适用。

图1 通信系统结构图(新站)

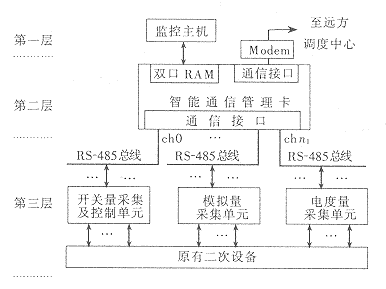

第三层是采集、控制设备及继电保护。对于新建的变电站,一般由按间隔设计的就地单元组成。所谓就地单元,应具有对该间隔的测量、保护、控制等功能。它接入了TV,TA二次侧电量和开关、刀闸的辅助结点位置,有出口控制回路,可独立运行,投退不影响系统工作。就地单元应有通信接口,可完成与上一层的数据交换。对于旧站的自动化改造,第三层要复杂一些。由于老站一般只有就地的保护装置和模拟量、开关量观测表记,因此在原有装置的基础上,应增加具有通信功能的采集控制设备。如图2所示,系统增加了开关量采集及控制单元、模拟量采集单元和电度量采集单元,分别完成对原有相应设备的数据采集和控制出口。这些单元具有与上一层通信的功能,将实时数据传送给通信管理卡,并接受通信管理卡的控制命令进行控制操作。

图2 通信系统结构图(旧站改造)

1.2 各层之间的联系

1.2.1 第一层与第二层的联系

监控主机和远方调度中心都是通过通信管理层得到实时数据的,因此通信管理层是通信系统的核心,它直接影响到整个自动化系统的性能。为了增强可靠性,本系统的通信管理卡采用双CPU结构。其中CPU1用来向下层单元采集数据,CPU2用来和远方调度中心通信。通信管理卡插在监控主机的PC总线插槽上,并带有双口RAM。

监控主机以访问内存的方式得到通信管理卡双口RAM上的数据,从而使监控主机获取实时数据的速度非常快,同时也简化了监控主机的编程。通信管理卡的独立工作能力较强,只需在上电时由监控主机内的程序对它们进行初始化,此后通信管理卡可以与监控主机并行工作而不占用主机资源。即使监控主机故障,它们仍能正常工作,除非主机电源消失,而此时只失去变电站主控室监控功能,远动功能正常,下层设备工作正常,信息不会丢失。

远方调度中心通过远程通信访问通信管理卡,一般是采用专用微波通道。通信管理卡的CPU2专门处理这种通信,将RAM中的数据按远动规约传送给调度中心。

1.2.2 第二层与第三层的联系

对于新站如图1所示,通信管理卡由多个RS-485通信接口引出多个通道ch 0~n1,每个通道上至多可挂n2台就地单元,以RS-485总线型网络连接。通信管理卡的n1个通道并行工作,每个通道上采用轮询的方式访问n2个就地单元。可见n1个通道的实时通信取决于通信管理卡CPU1的处理速度,而CPU1的处理速度远远大于实际运行中的通信波特率,因此能用软件切换保证多个通道并行工作。就地单元通过RS-485网与通信管理卡通信。它的通信功能包括:传送本间隔的测量量,开关、刀闸位置信号和保护动作情况,控制开关位置,保护的定值修改及保护软投退。就地单元采用485总线插口式接线方式,新增、投退线路不会影响整个通信网正常工作。

对于旧站改造方案如图2所示。尽量选择同一种通信规约的采集控制单元,这样可以把各采集控制单元平均分布在各通道上,节省通信管理卡CPU资源。否则就要求把相同规约的单元挂在同一通道上,以使总线上的数据格式相同,避免软件控制出错。如果由于变电站设备纷杂或数据量很大导致CPU资源不足,可以考虑增加通信管理卡的个数n3,让多个通信管理卡同时工作,提高整个系统通信的速率。实际上可以看出数据更新周期只与通道上需要轮询的单元数n2有关,只要选定满足数据更新速度的n2,通过增加n1和n3可以满足任何大容量变电站的要求,从而既保证了通信管理卡向下采集数据、执行控制命令的速度,又不限制下层设备的数据量。

2 通信过程的实现

2.1 数据采集过程

数据采集过程即站内监控主机和远方调度中心得到下层设备实时数据的过程。

通信管理卡和下层单元之间的通信采用Polling式异步通信规约,通信管理卡为主,就地单元或采集控制单元为从。通信管理卡不停地向通道上每个单元轮询采集实时数据,存放在双口RAM中,各通道由软件切换并行工作。

监控主机可以直接以访问映射内存的方式得到通信管理卡双口RAM上存放的实时数据,而不必占用通信管理卡CPU的处理时间,也不必等待通信管理卡的访问过程。远动职能是专门由通信管理卡的CPU2负责处理的,这样可以提高可靠性,加快通信速度。CPU2将通信管理卡上的实时数据按照远动规约传送给调度中心。远动规约一般由调度中心决定。若是异步通信,调度中心为主,通信管理卡为从;若是同步通信,通信管理卡主动向调度中心发送数据。

2.2 控制操作通信过程

若在变电站主控室进行控制操作,监控主机通过双口RAM将命令交给通信管理卡处理。由通信管理卡将命令向某下层单元发送下去。下层单元执行完毕后将执行结果等数据回送给通信管理卡,此时监控主机通过双口RAM得到执行结果。

若在远方调度中心进行遥控或遥调,通信管理卡按远动规约收到控制命令后,按就地通信规约将命令内容转发给某一下层单元执行。下层单元执行完毕后将执行结果等数据回送给通信管理卡,通信管理卡将这些数据按远动规约送往调度中心。

3 结语

本文论述的分布式变电站综合自动化通信系统具有以下特点:

(1) 通信速度快。上层监控主机以访问内存的方式得到通信处理层的数据。通信管理卡采用多通道并行工作方式与下层就地单元通信。就地通信和远动通信并行完成。

(2) 可靠性高。通信管理卡在监控主机故障后仍正常工作,除非主机电源消失。其余智能设备只通过通信网络联系,某设备故障不影响其他设备正常运行。

(3) 可扩展性强。对于新建变电站,新增、投退线路时,可在通信网上加挂或退出按间隔设计的就地单元。新增、投退线路不影响通信网正常工作。对于旧站改造的情况,新增线路可以增加相应的采集控制单元,在大规模扩建时,可以增加通信管理卡个数。数据量的增大不会降低系统通信速度。

所开发的系统已投入实际运行,实践证明这种结构的分布式通信系统具有良好的性能。

作者简介:魏璇(1978-),女,博士研究生,主要从事变电站综合自动化及非线性理论数学分支在电力系统控制、继电保护领域的研究工作;

刘玉忠(1972-),男,硕士,主要从事变电站综合自动化方面的工作;

刘沛(1944-),女,教授,博士生导师,长期从事电力系统继电保护、自动装置和变电站综合自动化方面的研究工作。

作者单位:(华中理工大学电力工程系,湖北 武汉 430074)

参考文献

〔1〕 杨奇逊.变电站综合自动化技术发展趋势[J].中国电机工程学报,1996,16(3)

〔2〕 朱丽安,帅军庆.关于110 kV,35 kV变电站综合自动化系统的功能要求[J].电网技术,1997(1)

〔3〕 刘清瑞,许树荆.变电站自动化系统结构及其功能模块通讯方式的探讨.电力自动化设备,1998,18(1):38~40

〔4〕 林晓东.无人值班变电站自动化系统的设计思想[J].电力自动化设备,1997,17(3):35~37

〔5〕 Booth C,Mcdonald J R.Substation Based Data Interpretation Techniques for Improved Power System Management[J].IEEE Transactions on Power Delivery,1997,9(2)